こんにちは、日向賢です。今日も「ナレッジベース」を通じて、知識の小道を一緒に歩きましょう。興味深い発見があなたを待っています。

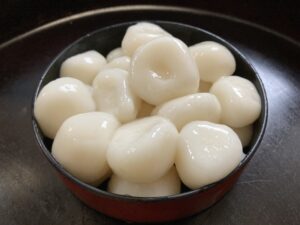

もちもちの白玉団子は、和スイーツの中でも特に人気ですよね。でも、作ったあと時間が経つと固くなってしまったり、豆腐を使うレシピはちょっと苦手…という方も多いのではないでしょうか?

この記事では、豆腐を使わなくてもやわらかくてもちもちの白玉が作れるコツや、白玉粉がないときの代用材料、さらに冷めても固くならない保存方法まで、初心者さんでも安心して挑戦できるポイントをやさしくご紹介します。

これを読めば、おうちでいつでもふわっとやわらかい白玉を楽しめるようになりますよ。ぜひ最後まで読んで、あなたの白玉作りに役立ててくださいね

白玉が時間とともに固くなる原因とは?

白玉団子を作ったとき、時間が経つと固くなってしまうこと、ありますよね。せっかく作ったのにもちもち感がなくなってしまうと、少しがっかりしてしまいます。

その原因は、白玉粉の主成分である「もち米のデンプン」にあります。白玉は冷めると、デンプンが劣化して硬くなってしまう「老化(ろうか)」という現象が起きます。特に冷蔵庫に入れたり、乾燥したまま放置するとこの現象が進みやすいんです。

でもご安心ください。次の章から、豆腐を使わなくてもやわらかさをキープできる材料や方法を、やさしくご紹介していきますね。

白玉粉がないときの代用品とその使い方

白玉粉が家になくても大丈夫。実は、普段からおうちにあるような食材で、白玉のようなもっちり食感を再現することができるんです。ちょっと意外かもしれませんが、工夫次第でとても美味しく仕上がりますよ。

- 片栗粉:とろみづけに使われることが多い片栗粉ですが、白玉風の団子にアレンジすることもできます。もっちり感はやや控えめですが、軽い口当たりで優しい食感に仕上がります。お子さまのおやつにもおすすめです。

- 米粉:白玉粉に一番近い仕上がりになるのが米粉です。製菓用やパン用の米粉でも代用できますが、できれば上新粉やうるち米由来の米粉より、もち米由来のものを選ぶとより近づきます。水分量を少しずつ調整しながら、もっちり感を引き出すのがポイントです。

- 小麦粉:少し粘り気が足りず、白玉らしさは弱いですが、蒸したり焼いたりすることで、まるでおまんじゅうのような食感になります。少量のベーキングパウダーを混ぜるとふんわり感も出せますよ。

また、これらの代用品に「少しの砂糖や油(ごま油・サラダ油)」を加えることで、乾燥しにくくしっとり感を出すこともできます。特に米粉+豆乳の組み合わせは、やわらかさとコクのある風味が加わって人気の組み合わせです。

代用するときは、白玉粉のときよりも水を少しずつ加えながら調整することが大切です。生地のやわらかさは「耳たぶくらい」が目安。粉の種類によって水の吸収具合が違うので、少しずつ様子を見ながらこねていきましょう。

白玉粉がないときでも、身近な材料で美味しくてかわいらしいお団子が作れるので、ぜひ気軽にチャレンジしてみてくださいね。

白玉粉の種類と選び方でもちもち度アップ!

「白玉粉」といっても、実はいろんな種類があります。

選び方ひとつで、白玉の食感や風味が変わってくるので、目的や好みに合わせて使い分けるとさらに美味しくなりますよ。

スーパーでよく見かけるのは、以下の3つのタイプです。

- 白玉粉:もち米が原料で、やわらかくつるんとしたなめらかな食感が特徴です。見た目も美しく、冷やしてもやわらかさが続くため、フルーツポンチなどのデザートに最適です。白玉といえばこの粉、といってもよいスタンダードな存在です。

- だんご粉:うるち米ともち米をブレンドした粉で、白玉粉よりも少しかための、しっかりとした歯ごたえがあります。お団子らしい「むぎゅっ」とした食感を楽しみたい方にはこちらがおすすめです。形も崩れにくく、お月見団子や焼き団子にもよく使われます。

- 上新粉:うるち米100%を使った粉で、もっちりよりは「もちもち+噛みごたえ」が特徴です。もち米ではないため粘り気が少なく、白玉とはやや異なる仕上がりになりますが、蒸し団子や柏餅など、和菓子づくりに広く使われています。

それぞれの粉の違いを知っておくと、作る料理や食感の好みに応じた白玉作りがしやすくなります。

もちもち感を最重視したい方や、冷たいデザートに使う予定がある方には、やっぱり「白玉粉」がおすすめ!

つるんとした口当たりと優しいもちもち感が楽しめるので、初めての方にも扱いやすいですよ。

基本の白玉レシピ【豆腐なしでも柔らかい!】

材料(2人分)

- 白玉粉:100g

- 水:90〜100ml(調整しながら)

- 砂糖:大さじ1(お好みで)

作り方

- 白玉粉に水を少しずつ加えて、耳たぶくらいのやわらかさになるまでこねます。

- 好みで砂糖を加えてさらに混ぜます。

- 食べやすい大きさに丸めて、沸騰したお湯で茹でます。

- 団子が浮いてきてからさらに1〜2分茹で、冷水に取って完成!

水の量は様子を見ながら調整すると、失敗しにくいですよ。

冷めても固くならない白玉を作るコツ

- 砂糖を加える:甘みだけでなく、保湿の役割もあるので、冷めてももちもち感が残りやすくなります。

- ぬるま湯を使う:冷たい水よりも、ぬるま湯の方が生地がやわらかく仕上がります。

- よくこねる:空気を含ませないように、なめらかになるまでしっかりとこねましょう。

保存しても柔らかい白玉の作り方と保存術

作り置きしておけば、ちょっとしたおやつタイムや急な来客時にもさっと出せて便利ですよね。でも白玉は、保存方法によってはすぐに固くなってしまうことも。そんなときに知っておくと安心な、保存のコツをご紹介します。

- 冷蔵保存:白玉を冷蔵する場合は、乾燥させない工夫がポイントです。保存する際はラップでしっかり包み、密閉容器に入れて冷蔵庫へ。白玉同士がくっつかないよう、少し離して置くと取り出しやすくなります。食べるときは、お湯を沸かして10〜20秒ほど軽く温めると、やわらかさが戻っておいしくいただけます。電子レンジで加熱する場合は、耐熱皿に白玉を並べ、水を少量加えてラップをかけ、600Wで10秒ずつ様子を見ながら加熱してください。

- 冷凍保存:白玉は冷凍保存も可能です。1個ずつラップで包んでおけば、必要な分だけ取り出せて便利です。冷凍庫に入れる際は、なるべく平らに並べて急速冷凍すると食感の変化が少なく済みます。食べるときは自然解凍してから熱湯で軽く茹でると、ふっくらとした柔らかさが戻ります。冷凍するとどうしても多少の食感変化はありますが、茹で直すことでかなり改善されますよ。

また、冷蔵・冷凍にかかわらず、**保存期間は1〜2日(冷蔵)、約1週間(冷凍)**を目安にしましょう。時間が経つほど食感が損なわれるため、なるべく早めに食べきるのが理想です。

白玉はとても繊細ですが、ちょっとした保存の工夫と温め直しで、もちもちの美味しさをしっかりキープできます。

忙しい日のためにも、ぜひ作り置き&保存方法をマスターしてみてくださいね。

まとめ|豆腐なしでも白玉は柔らかくできる!

白玉団子は、ちょっとした工夫で豆腐を使わなくてももちもちに作ることができます。

- 米粉や豆乳、砂糖などをうまく使う

- ぬるま湯でこねる、こね方を丁寧に

- 保存方法や温め方に気をつける

これだけで、冷めてもおいしく楽しめる白玉が作れます。

ぜひ、いろんな材料を試して、自分好みのもちもち白玉を見つけてくださいね♪

今日の記事を最後まで読んでいただき、ありがとうございます。次回も「ナレッジベース」で新たな発見を共に楽しみましょう。日向賢でした。